Introduction

Les ruminants sont considérés comme moins sensible aux effets des mycotoxines par rapport aux autres espèces. Les processus de biotransformation qui se produisent dans le microbiote ruminal convertissent certaines de ces substances en composés moins toxiques pour ces animaux (Xu et al., 2023). Cependant, il a été démontré que les mycotoxines continuent d’être nocives pour la production de ce type d’élevage et que l’altération de l’environnement ruminal peut entraver la détoxification (Álvarez-Días et al., 2022).

Certaines mycotoxicoses provoquent des maladies aiguës ou chroniques avec des signes cliniques et des pathologies évidents. Il faut cependant tenir compte du fait qu’ils peuvent provoquer des maladies subcliniques ou des diminutions de productivité, ainsi que des effets cancérigènes, mutagènes, tératogènes, immunosuppresseurs et endocriniens, difficiles à diagnostiquer.

Ces maladies peuvent influencer négativement les performances et la productivité des ruminants, entraînant des problèmes de reproduction et déclenchant des états d’immunosuppression (Álvarez-Días et al., 2022). Une corrélation claire a été établie entre la présence de mycotoxines dans les aliments pour vaches laitières et le rejet d’aliments, la diminution de la production de lait, la diarrhée et l’infertilité (Ismail et al., 2020). La progéniture des animaux exposés aux mycotoxines est également affectée. Il a été constaté que chez les bovins exposés aux aflatoxines, la progéniture est plus sensible aux processus inflammatoires et aux infections secondaires. De plus, ce type de mycotoxines provoque des dommages au foie et aux reins (Álvarez-Días et al., 2022).

Aflatoxines

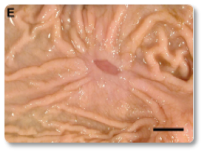

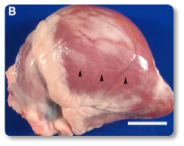

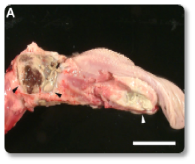

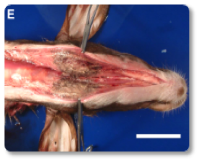

Les aflatoxines représentent un risque élevé chez les ruminants, en particulier chez les vaches laitières, en raison de leur transfert avéré vers le lait destiné à la consommation humaine ou à l’alimentation des veaux (Hernandez-Valdivia et al., 2021). L’aflatoxine B1 (AFB1) est la plus connue au sein de cette famille, parmi les effets induits après une exposition aiguë ou chronique on peut citer : la fibrose hépatique (cirrhose) avec prolifération des cellules des voies biliaires, la mégalocytose, ainsi que la stase biliaire et le foie hémorragique (Image 1). De plus, d’autres études ont documenté comment l’exposition à cette mycotoxine peut entraîner un foie à la texture beige pâle (Figure 2) ; foie et cœur congestifs (image 3) et reins hémorragiques (image 4) (Sajid Umar et al., 2015 ; Ismail et al., 2020 ; Álvarez-Días et al., 2022).

Image 1. Stase biliaire et foie hémorragique.

Image 2. Foie à la texture beige pâle.

Image 3. Foie et cœur congestifs.

Image 4. Reins hémorragiques.

De plus, l’AFB1 provoque une immunosuppression, ce qui augmente la sensibilité aux infections secondaires et peut affecter la productivité (Riet-Correa et al., 2013). Les symptômes cliniques décrits comprennent : perte d’appétit, dépression, diarrhée (image 5) et épistaxis (image 6) (Sajid Umar et al., 2015 ; Ismail et al., 2020 ; Álvarez-Días et al., 2022).

Image 5. Diarrhée.

Image 6. Épistaxis.

D’autres auteurs ont également décrit des avortements et une augmentation de la mortalité (Image 7), ainsi que des prolapsus (Image 8) (McKenzie et al., 1981 ; Van Halderen et al., 1988 ; Felipe Penagos-Tabares et al., 2024).

Image 7. Images d’avortements à 100 jours (A), 215 jours (B) et 260 jours (C) de gestation.

Image 8. Prolapsus dû à l’aflatoxicose.

Zéaralénone

Comme chez d’autres espèces, chez les ruminants, la zéaralénone (ZEA) induit principalement des altérations de la reproduction. Son effet œstrogénique peut provoquer des problèmes de fertilité, une inflammation de la vulve et des altérations du cycle reproducteur (Hartinger et al., 2022). La production de lait est également affectée par cette mycotoxine, avec une diminution de la quantité de litres produits, ainsi qu’une altération de sa qualité (Ogunade et al., 2018). Cette mycotoxine peut également causer des problèmes importants chez les mâles. Certains auteurs ont décrit des cas de stérilité causés par son effet oxydant (Liu et al., 2023). La zéaralénone provoque également des lésions hépatiques et rénales, ainsi qu’un œdème pulmonaire (Hartinger et al., 2022). Un prolapsus rectal (image 9), une hypertrophie vulvaire et un prolapsus utérin ont également été décrits chez des vaches non gestantes (image 10).

Image 9. Prolapsus rectal.

Image 10. Agrandissement de la vulve et prolapsus utérin chez les vaches non gestantes.

Déoxynivalénol

Les ruminants sans aucune altération métabolique ou processus inflammatoire sont capables d’inactiver des quantités importantes de déoxynivalénol (DON). Cependant, le microbiote ruminal peut être affecté en cas de fermentation altérée, de défaunation ou de faible pH ruminal (Whitlow et Hagler, 2007). Dans les situations de forte contamination des aliments, d’exposition prolongée ou de défenses compromises, le DON peut réduire l’ingestion de matière sèche, compromettre la reproduction et altérer le système immunitaire (Guerrero-Netro et al., 2021). En particulier chez les veaux, l’ingestion d’aliments contaminés par le DON entraîne une diminution de la prise de poids, une léthargie (figure 11) et une sensibilité accrue aux maladies infectieuses (par exemple la diarrhée, figure 12) (Panisson et al., 2023 ; Hasuda et al., 2022 ; Ogunade et al., 2018; Nagl et al., 2014; Heliez et al., 2009; Pinton et al., 2009; Mallmann et al., 2007).

Image 11. Léthargie.

Image 12. Veau souffrant de diarrhée.

Toxine T-2

La toxine T-2 est l’une des mycotoxines les plus toxiques pour les ruminants. Des effets cytotoxiques et immunotoxiques ont été documentés, ainsi que des altérations de la synthèse des protéines (y compris de l’ARN et de l’ADN), de la fonction reproductrice et du métabolisme énergétique. De plus, la toxine T-2 peut provoquer des tremblements ou une paralysie des membres postérieurs (Ogunade et al., 2018 ; Kemboi et al., 2020). Des lésions sont souvent observées dans le tractus gastro-intestinal (images 13-14), les vaisseaux sanguins et le cœur (image 15), la moelle osseuse, le foie, le système nerveux et les muqueuses (images 16-17).

Image 13. Abomasite ulcéreuse chronique multifocale.

Image 14. Abomasite ulcéreuse multifocale aiguë.

Image 14. Abomasite ulcéreuse multifocale aiguë.

Image 16. Stomatite multifocale nécrosante et purulente, affectant le pharynx et la langue.

Image 17. Œdème sous-cutané marqué au niveau du cou et de la région sous-mandibulaire, et nécrose musculaire.

Fumonisines

La famille des fumonisines est composée de plus de 30 types différents, parmi lesquels les plus étudiés agissent principalement en remplaçant la sphingosine dans les réactions biologiques, ce qui provoque des défaillances dans la structure moléculaire (Fink-Gremmels, 2008). Les dommages primaires semblent se produire dans le tractus gastro-intestinal, les reins et le foie (Hartinger et al., 2022). De plus, une réduction de l’ingestion de matière sèche et une sensibilité accrue aux maladies ont été décrites (Fink-Gremmels, 2008). Les fumonisines peuvent être dégradées dans le rumen et sont mal absorbées par les ruminants. Les symptômes, tels qu’une diminution de la fermentation ruminale et une altération du microbiote, sont donc plus évidents avec des niveaux élevés d’exposition ou de co-exposition avec d’autres toxines ou facteurs de stress (Gallo et al. 2020).

Ochratoxine A

L’ochratoxine A (OTA) peut provoquer des lésions et une insuffisance rénale (image 18), un stress oxydatif et des lésions hépatiques (image 19), ainsi qu’une immunosuppression. L’OTA peut avoir des effets synergiques avec le ZEA, exacerbant les altérations de la reproduction induites par eux.

Image 18. Reins noirs, friables et autolytiques.

Image 19. Hépatite, foie ocre avec vésicule biliaire endommagée, emphysème périvésiculaire.

Alcaloïdes de l'ergot

D’importantes épidémies d’ergotisme chez les bovins et les chevaux ont été décrites dans les années 1990 suite à l’alimentation de blé et d’avoine infectés par Claviceps purpurea (Ilha et al., 2003 ; Riet-Correa et al., 1988, 2013). Dans le cas des bovins, l’intoxication s’est produite suite à la consommation de son de blé, présentant principalement un syndrome dysthermique. De plus, des cas d’ergotisme gangréneux, avec perte de l’extrémité des oreilles et de l’extrémité de la queue (Images 20-21), léthargie (Image 22) et hyperexcitabilité (Image 21), ont été observés chez des bovins nourris avec du foin provenant de maïs contaminé par du seigle infecté par C. purpurea (Riet-Correa et al., 2013). De même, des tremblements qui affectent initialement le cou et la tête et deviennent ensuite généralisés, ainsi qu’une congestion épisclérale (Image 23) ont été décrits (Riet-Correa et al., 2013).

Image 20. Perte des embouts auriculaires.

Image 21. Perte de l’extrémité de la queue et hyperexcitabilité.

Image 22. Léthargie et perte de l’extrémité de la queue.

Image 23. Congestion épisclérale.

Conclusion

Les symptômes cliniques des mycotoxines chez les ruminants sont variés et dépendent de la nature de la toxine, de sa concentration et du temps d’exposition. Ces substances peuvent compromettre la santé animale en provoquant des troubles métaboliques, une immunosuppression, des lésions hépatiques, des troubles de la reproduction et des effets neurologiques. La détection précoce et la gestion appropriée des fourrages contaminés sont essentielles pour minimiser leur impact et garantir le bien-être animal et la productivité du bétail.